「リーダーに必要なのは“格”だ」──この一言が、冨岡剛さんの生き方を決定づけたと言っても過言ではありません。

現役時代、そして引退後もなお、多くの人に尊敬され続ける理由は、ラグビー選手としての実績だけではありませんでした。

平尾誠二さんから託された“リーダーとしての美学”を、冨岡さんは日々の立ち居振る舞いを通じて体現し続けてきたのです。

今回は、その哲学がどのように受け継がれ、次世代へと伝えられているのかを紐解いていきます。

ラグビーとの出会いは「早明戦」テレビ観戦がきっかけだった

冨岡剛さんがラグビーの世界に足を踏み入れる決意をしたのは、中学生の頃に観た「早明戦」のテレビ中継でした。

名門・早稲田大学と明治大学が激突する伝統の一戦。

国立競技場を埋め尽くす観客の熱気、そして選手たちが泥だらけになって体をぶつけ合う姿に、強い衝撃を受けたそうです。

「自分も、あの舞台に立ちたい」——その直感は、冨岡さんの人生を変えるほどのインパクトを持っていたといいます。

当時は野球に打ち込んでいたものの、ラグビーへの情熱が一気に芽生え、迷うことなく競技を切り替えることを決めました。

とはいえ、突然の転向に周囲は驚きを隠せなかったようです。

野球で順調に成長していた背景もあり、「本当にそれでいいのか」と心配の声もあったことでしょう。

しかし、冨岡さんの心はすでに固まっており、その熱意は揺るぎませんでした。

テレビ越しに観た“本気のぶつかり合い”に胸を打たれ、その熱を現実のフィールドへと持ち込んだ冨岡さん。

中学生という多感な時期に出会ったラグビーの魅力が、その後のキャリアを切り拓く原動力になったことは間違いありません。

「かっこいい」「やってみたい」そんな純粋な憧れから始まるスポーツの道。

しかし、その小さな想いを行動に移し、信念として貫いたからこそ、冨岡さんは日本ラグビー界を代表する選手として活躍する未来を手にしたのです。

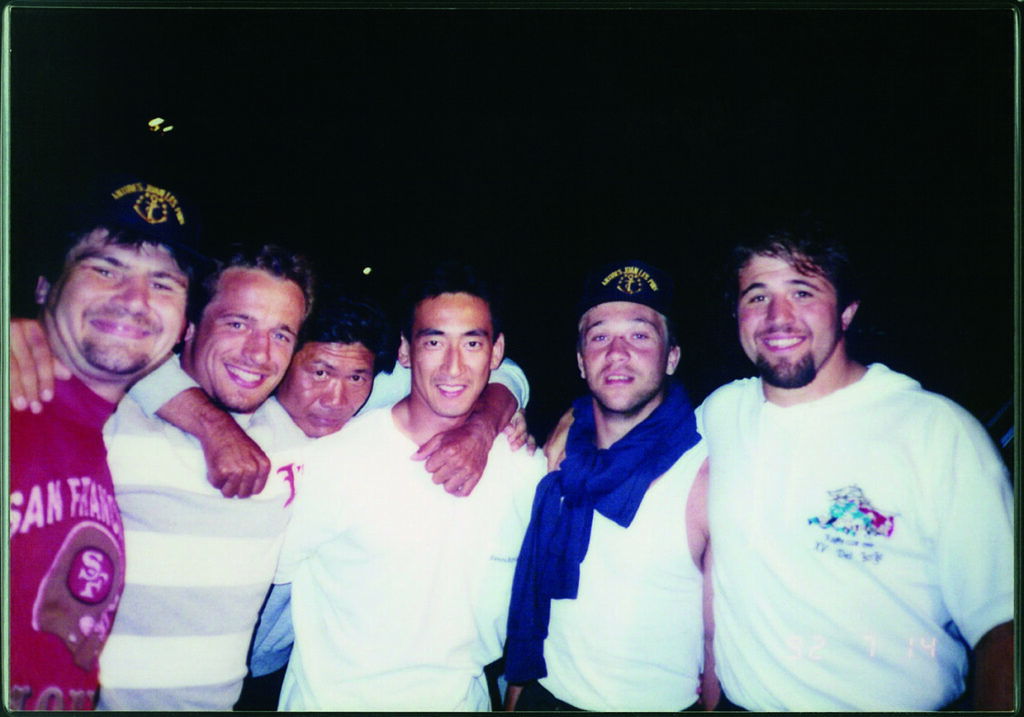

“平尾誠二”という天才と出会った神戸製鋼時代

大学を卒業した冨岡剛さんが進んだ先は、社会人ラグビー界の名門・神戸製鋼コベルコスティーラーズでした。

そのチームに冨岡さんを招いたのが、“ミスターラグビー”として知られる平尾誠二さんです。

平尾さんといえば、ラグビー界において比類なきカリスマ性を放った人物。

プレースタイルはもちろんのこと、立ち居振る舞いや発言にも一貫した美学があり、その存在そのものがまさに“スター”でした。

試合中は冷静かつ的確な判断でゲームをコントロールし、周囲を鼓舞するリーダーシップも群を抜いていたと語られています。

冨岡さんが平尾さんに憧れたのも無理はありません。

あるメディアでの回想では、「心底憧れた男だった」「最後までずっとかっこよかった」といった表現で敬意を込めて語っており、その尊敬の念がひしひしと伝わってきます。

ラグビーという激しいスポーツにおいて、力強さや技術だけでなく“品格”までも体現していた平尾さん。

その姿勢は、ただの技術的な模範にとどまらず、人としての在り方にも影響を与えるものだったのでしょう。

冨岡さんにとって、平尾さんは単なる先輩選手ではなく、人生の節目ごとに立ち返る“羅針盤”のような存在だったのかもしれません。

プレーヤーとしてだけでなく、指導者や人間としても尊敬に値するその背中を、神戸製鋼という場で間近に見られたことは、冨岡さんにとって大きな財産となったはずです。

なお、神戸製鋼は1980年代から1990年代にかけて、社会人ラグビー界を牽引してきた名門チーム。

その中で平尾さんが築いたチーム文化や戦術眼は、後進にもしっかりと受け継がれています。

冨岡さんがそこで得た経験は、のちに日本代表チームや指導者としての活動にも深くつながっていったと考えられます。

一人の天才との出会いが、その後の人生の軸をつくる――。

平尾誠二さんとの出会いは、冨岡剛さんにとってまさにそんな出来事だったのではないでしょうか。

平尾誠二の言葉が冨岡剛の覚悟を決定づけた

冨岡剛さんが一流選手としての覚悟を深めたきっかけには、ある人物からかけられた忘れられない言葉がありました。

その人物とは、「ミスター・ラグビー」と称された名選手であり、指導者としても名を馳せた平尾誠二さんです。

ある日、平尾さんは冨岡さんに向かって、こう語ったといいます。

「お前はチャンピオンに見える。ダイヤの原石だ。だが、磨かなければただの石で終わる。ダイヤを磨けるのはダイヤだけだ」

この言葉は、まさに冨岡さんの心に火をつけるひとことでした。

ただ素質があるだけでは意味がない——自分の価値を引き出すには、地道な努力と鍛錬が欠かせないという、非常に本質的なメッセージが込められていたのです。

この言葉を聞いた冨岡さんは、自分が本当に目指すべき場所を見定め、1日たりとも妥協せず、ラグビーに向き合っていく覚悟を決めたとされています。

もちろん、ラグビーはチームスポーツであり、個人の力だけでは成り立ちません。

それでも、自分自身が「磨かれたダイヤ」になることで、チーム全体に好影響を与えられる——そんな意識をもって日々を積み重ねていったことが、のちの日本代表選出やリーダーシップにもつながっていったのではないでしょうか。

「自分を磨けるのは自分しかいない」という言葉は、ラグビーだけでなく、どんな道を歩む人にとっても大切な教訓かもしれませんね。

冨岡さんは、その教えを体現するかのように、地道なトレーニングと実戦経験を通して自らを磨き続けました。

結果的に、平尾さんの言葉が単なる励ましではなく、冨岡さんの人生そのものを変える「転機」となったことは間違いありません。

多くの選手が口にする“才能”や“センス”といった要素も大切ですが、それを活かす土台となるのは、こうした地道な努力と指導者との信頼関係に支えられた「心の軸」なっているのです。

「勝負を決める男」として託された信頼と責任

冨岡剛さんにとって、ラグビー人生の中でも特別に誇りに感じたのが、平尾誠二さんからかけられた言葉だったそうです。

試合前、平尾さんはこう声をかけていたといいます。

「今日は冨岡で勝つぞ」

この一言に込められていたのは、単なる期待ではなく、「勝負を託す」という強い信頼の証でした。

さらに試合後には、「やっぱり期待通りだったな」と称賛の言葉をかけられたこともあったそうです。

何より冨岡さんにとって忘れられなかったのが、「お前は俺が欲しい時に点を取ってくれる男だ」という一言。

この言葉が、選手としての価値を明確に示してくれた出来事だったといいます。

ラグビーの試合では、全体の流れや戦術、チームとしての動きが重視される一方で、最終局面を打開できる選手の存在は不可欠です。

その「ここぞ」という場面でボールを託される選手に求められるのは、信頼と結果の両立。

冨岡さんは、まさにその両方を兼ね備えた存在として重宝されていたのです。

これはただ得点力が高かったというだけではありません。

「この人に託せば勝てる」というチーム内での無言の共通認識があり、その中心に冨岡さんがいたことが、なによりの評価といえるでしょう。

冨岡さん自身も、こうしたプレッシャーの中で結果を出すことに特別なやりがいを感じていたようです。

期待され、それに応える——その連続の中で、自らのプレーに磨きをかけていったのではないでしょうか。

また、こうした役割は誰にでも務まるものではありません。

調子の良し悪しに左右されず、常に冷静さと判断力を保ちつつ、一瞬のスキを逃さず得点に結びつける。

その裏には、日々の積み重ねと、どんな局面でも自分を信じきる強さがあったはずです。

チームの切り札として名指しで期待され、その信頼に結果で応えてきた冨岡さん。

その存在感は、今なお語り継がれるほどの輝きを放っています。

単なる選手ではなく、「勝負を決めるために選ばれる選手」——そうした称号を持つことの意味は、本人にとっても何にも代えがたい勲章だったのではないでしょうか。

国立で打ち立てた日本記録は、憧れの師への恩返しだった

冨岡剛さんが、プレーヤーとして歴史に名を刻んだ瞬間があります。

それは神戸製鋼に在籍していた時代、国立競技場で行われた決勝戦でのことでした。

この試合で冨岡さんは、1試合71得点という日本記録を樹立。現在でも語り草となっている伝説のプレーです。

国立の大舞台、しかも決勝戦という極度の緊張感が漂う中で、これほどの得点を重ねるのは並大抵のことではありませんよね。

特に、コンスタントに決めたプレースキックは、正確性だけでなく強い精神力と集中力の賜物といえるでしょう。

この試合のスタンドには、かつての恩師・平尾誠二さんの姿もありました。

平尾さんは、冨岡さんが若いころから信頼を寄せてきた存在であり、「お前はチャンピオンに見える」と語ったことでも知られています。

その平尾さんの目前で、自らの持てる力を出し切り、日本記録を打ち立てたという事実は、冨岡さんにとっても特別な意味を持っていたに違いありません。

少年時代にテレビで観て憧れたラグビーの世界。

その象徴でもあった“国立競技場”で、今度は自分が主役としてグラウンドに立ち、大きな結果を残した——まさに、かつての自分が夢見た瞬間にたどり着いたのです。

しかもその場に、憧れだった“あの平尾さん”がいる。

冨岡さんの胸中には、言葉にできないほどの思いが去来していたことでしょう。

単なる勝利や記録では語りきれない、恩返しのような一戦だったのではないでしょうか。

この記録達成は、冨岡さんの技術力やフィジカルだけでなく、メンタルの強さ、そしてラグビーへの純粋な情熱が結晶となった結果です。

「記録より記憶に残る」とよく言いますが、この一戦はその両方を満たす、まさに記憶と記録が交差した瞬間といえますね。

冨岡さんが積み重ねてきた努力の軌跡と、師への想いが重なり合ったその日の国立は、多くのファンの心にも深く刻まれています。

少年の憧れが現実となった場所で、自らが次世代の“憧れ”へと変わっていったのです。

引退を告げた夜、焼肉屋で交わされた一言

冨岡剛さんが現役引退を決意した夜、彼はある場所に足を運びました。

訪れたのは、長年通い慣れたお気に入りの焼肉店。

その席には、かつての恩師であり戦友でもあった平尾誠二さんの姿がありました。

冨岡さんは、これまで何度も節目の場面で平尾さんに気持ちを打ち明けてきましたが、今回は特別でした。

この日、冨岡さんはラグビー選手としての終わりを、自らの口で告げたのです。

「もう、自分は“あの役”を果たせません」——。

冨岡さんの言う「あの役」とは、おそらく「勝負を決める男」として、仲間やファンの期待に応える存在であり続けることだったのでしょう。

勝負どころでボールを託され、チームの命運を背負う。

その重責を、これ以上はまっとうできないと悟ったとき、潔く身を引く選択をしたのです。

その言葉を聞いた平尾さんは、何も言わず、ただ静かにうなずいたといいます。

返す言葉がなかったのではなく、すでにすべてを理解していたからこその沈黙——そんな深い信頼関係がそこにはありました。

そして冨岡さんは、こう続けたそうです。

「今度は別の舞台で、“この場面は冨岡だ”と思ってもらえるような人間になりたい」

この言葉に、冨岡さんの次なる決意がにじみ出ています。

選手としての役目は終えても、人としての挑戦は続いていく。

ラグビーという競技の枠を超えて、自分を必要とされる存在でありたい——その強い意思が感じられますよね。

スポーツ選手の引退には、本人しかわからない苦悩や葛藤があります。

ただ、こうした潔い決断と、次に進む覚悟を見せる姿こそが、冨岡さんの魅力の一つともいえるのではないでしょうか。

平尾さんとの無言の対話、そして冨岡さんの誓いは、多くのファンの心に残るエピソードとなりました。

あの夜の焼肉店で交わされた言葉と沈黙は、二人の信頼と尊敬に満ちた関係を象徴するものだったのかもしれませんね。

“成功したと思ったよ”──恩師と交わした伝説の握手

現役を引退した後も、冨岡剛さんは挑戦をやめませんでした。

競技生活を終えてから数年が経ったある日、冨岡さんは東京・虎ノ門の名門ホテル、ホテルオークラのオフィスでビジネスパーソンとして活躍していました。

ラグビーで培った精神力と行動力を武器に、年収2000万円を超える成果を挙げるまでになっていたそうです。

そんなある日、思いがけない再会が訪れます。

オークラのロビーで、階段を上がってきた平尾誠二さんとばったり顔を合わせたのです。

冨岡さんにとって、かつての恩師であり、最も信頼を寄せていた存在。

その姿を目にした瞬間、胸に熱いものがこみ上げたのは言うまでもありません。

何も語らず、ただ手を差し出してきた平尾さん。そして、力強い握手のあとに放たれた一言——

「お前は成功したと思ってたよ」

この何気ない言葉に、冨岡さんはこらえていた涙があふれたといいます。

きっとその瞬間、これまでの努力や苦労、迷い、そして新たな道での挑戦がすべて報われたように感じたのでしょうね。

冨岡さんは、ラグビー選手として名を残しただけでなく、引退後の人生でも「結果を出す人」として歩み続けました。

そして、その姿は、かつての仲間たちや後輩たちにも大きな影響を与えていたのではないでしょうか。

スポーツの世界では、引退後のキャリアに不安を抱く選手も少なくありません。

実績のあるアスリートであっても、セカンドキャリアで成功を収めるには相応の努力と覚悟が必要です。

冨岡さんのように、第二の人生で再び高みを目指し、尊敬される存在となるには、自分自身の価値を問い続ける姿勢が不可欠です。

そして、その道を見守り、ひとことだけで全てを肯定してくれた平尾さんの存在も、冨岡さんにとってかけがえのない“背中を押してくれる人”だったのでしょう。

あの握手は、単なる再会ではなく、ラグビーを通じて育まれた信頼と絆の象徴。

きっとあの日のロビーで交わされた言葉とぬくもりは、冨岡さんの人生の中でも永遠に忘れられない“伝説の瞬間”として刻まれているはずです。

平尾誠二から受け継いだ“格”と“リーダー像”

冨岡剛さんが、今なお語り継ぐ存在として尊敬している人物が平尾誠二さんです。

「ミスター・ラグビー」として一時代を築いた平尾さんは、プレーだけでなく、その生き様やリーダーとしての立ち居振る舞いにおいても、多くの選手に大きな影響を与えました。

その中でも、冨岡さんが強く印象に残っている言葉があります。

「リーダーには気合と根性も必要。でもそれ以上に大事なのは“格”だ」

この“格”という言葉には、単なるカリスマ性や技術以上の深い意味が込められていました。

チームを引っ張る者に必要なのは、プレーの巧さだけでなく、人格や美学、そして周囲に与える影響力。

そのすべてを内包した“存在の品格”だと、平尾さんは伝えたかったのかもしれません。

冨岡さんはこの言葉を受け、自らの生き方や姿勢を見つめ直すようになったそうです。

ピッチ上でのプレーはもちろん、ピッチ外での言動や態度にまで気を配り、リーダーとしての背中を見せ続けること。

それが、本当に強いチームをつくるための核になる——そんな信念をもって行動してきました。

実際に、冨岡さんのリーダーシップは、後輩や仲間たちからの信頼も厚く、「言葉で引っ張るタイプではなく、姿勢で示すタイプ」として一目置かれていたといいます。

そのあり方こそ、平尾さんから受け継いだ“かっこよさ”であり、単なる指導力では語りきれない深い影響力を放っていたのでしょう。

冨岡さん自身も、これまでの経験を若い世代に伝える機会が増える中で、この“格”の大切さを噛みしめているようです。

ただ技術や勝利だけを追い求めるのではなく、人としてのあり方や周囲への配慮を通じて、本物のリーダーシップを育てていくこと。その思想を、今も一貫して大切にしています。

ラグビーに限らず、どんな組織や集団でも、リーダーの“格”はチームの空気を左右しますよね。

だからこそ、冨岡さんが体現してきた“かっこよさ”は、スポーツの枠を超えて、多くの人に響くメッセージとして受け継がれているのです。

平尾さんから託された言葉と、それを日々の行動で実践し続ける冨岡さん。

その姿は、まさに「本物のリーダーとは何か」を問い続ける私たちにとっても、心に残る生き方の手本といえるのではないでしょうか。

まとめ

冨岡剛さんがラグビー人生を通じて体得した「リーダーのあり方」は、名将・平尾誠二さんからの教えに深く根ざしています。

単なる気合いや根性ではなく、姿勢や振る舞いににじみ出る“格”こそが、本物のリーダーに求められる条件である——その哲学を受け継ぎ、冨岡さんは自らの行動で体現し続けてきました。

現役時代も引退後も、冨岡さんの言動には一貫した品格と責任感が宿っており、多くの後進にとって“かっこいい大人”の見本となっています。

技術や結果だけでは語れない「人としての影響力」は、まさに平尾さんから託された精神そのもの。

冨岡さんが今なお語り継がれる理由は、こうしたリーダー像を、自身の人生で証明し続けているからにほかなりません。

スポーツの枠を超えて、あらゆる分野に通じる普遍的な価値が、そこには息づいています。

【参考記事】